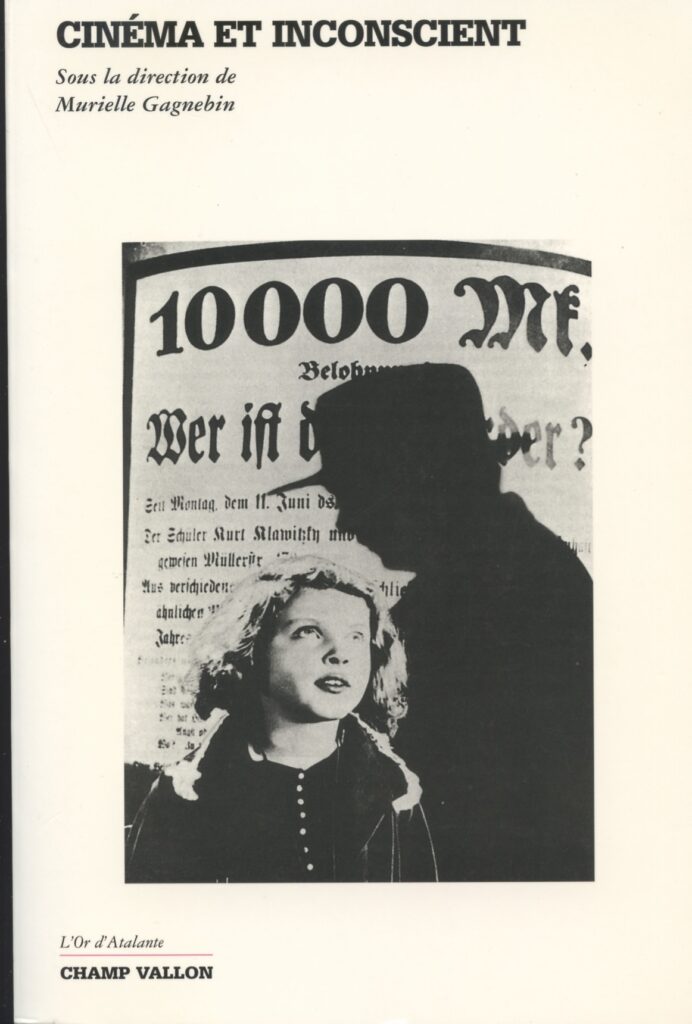

Pourquoi la critique psychanalytique a-t-elle été si longtemps imparfaite pour traiter du cinéma qui cependant lui faisait la part belle ? Nés quasiment avec le siècle, psychanalyse et cinéma entretiennent malgré tout d’innombrables relations: on parle, ici comme là, de séance, d’activités fantasmatiques démultipliées, d’identifications à l’analyste ou au héros, de projections — qu’elles soient paranoïdes, défensives, primaires ou d’un 16 mm, voire d’un Super 8 … Le cinéma met volontiers en scène des personnages représentant des psychanalystes ou des psychiatres, le patient parle de son « film » quand il évoque son rêve, pour certains analystes le premier « écran blanc » est le sein maternel et nombreux sont les films qui tentent de restituer un matériel onirique. Or, l’inconscient paraît jouer des tours à l’emprise herméneutique lorsque celle-ci s’applique au cinéma. Leurres, chausse-trappes sembleraient duper le rapport du cinématographique et du psychanalytique, chacun comme pris dans un kaléidoscope vertigineux de fausses ressemblances.

Ce livre tente ainsi de capter à nouveau l’essence si particulière du cinéma à la faveur de divers éclairages psychanalytiques, où le défilé psychique valorise plus que jamais l’image mobile pour l’amener à livrer in fine son chiffre énigmatique.

On y verra ainsi l’évolution du rôle du psychanalyste, qui, de savant tout pétri de bienveillance pour son patient, se mue en cannibale rusé; on y constatera les parallèles qu’entretiennent la grammaire analytique au cœur de l’interprétation et la rhétorique si variée des montages (fondus, cuts… ) ; on y lira plusieurs analyses filmiques (freudiennes et lacaniennes) avant tout préoccupées de la vie inconsciente; on y découvrira la mise à l’épreuve d’une toute nouvelle méthodologie analytique s’appliquant à détailler et à cerner les ressorts du comique au cinéma qui, au demeurant, laisse miroiter dans ses appeaux les larmes de la vie plus que jamais considérée comme une succession de deuils.

Textes de

Léonard ALONSO, Diane ARNAUD, Jacques AUBERT, Joël BIRMAN, Arnaud BRINGER, Patrick CÉRÈS, Carole DESBARATS, Olivier DESHAYES, Élodie DULAC, Véronique FRÉCHIN, Murielle GAGNEBIN, Guillaume GOMOT, Julie GRIMOIRE, Jean-Louis LEUTRAT, Philippe LUBAC, Michel de M’UZAN, Luc RICHIR, Sylvie ROLLET, Corinne RONDEAU, Carole WRONA