Parutions à venir

7 novembre 2025

Le massacre de la Saint-Barthélemy (1572), dès ses lendemains, devint un objet d’histoire conflictuelle. S’opposèrent des historiens catholiques ou protestants qui cherchèrent à expliquer comment un crime d’une telle intensité avait pu se produire à contre-sens d’une concorde orchestrée par le roi Charles IX. Il ne s’agissait que d’un début puisque, depuis ce temps, se sont multipliées les histoires d’un événement qui est toujours apparu comme une violence inouïe et qui fut donc façonné selon des narrations antagonistes obéissant aux enjeux religieux, politiques, ou idéologiques immédiats.

La Saint-Barthélemy est, dans ce livre, scrutée comme une hantise française constamment projetée dans des passions se succédant les unes aux autres. Une hantise qui n’est pas sans laisser transparaître l’angoisse d’une vérité historique, certes instrumentalisée, mais peut-être pour toujours introuvable…

Professeur émérite d’histoire moderne à l’université de Paris IV-Sorbonne, spécialiste des guerres de Religion et des pratiques de violence à la Renaissance, Denis Crouzet a construit une œuvre essentielle, de ses Guerriers de Dieu (Champ Vallon, 1990) à Paris criminel. 1572 (Les Belles Lettres, 2024), en passant par Le XVIe siècle est un héros. Michelet, inventeur de la Renaissance (Albin Michel, 2021) et Christophe Colomb. Héraut d’une apocalypse (Payot, 2006).

21 novembre 2025

On dit souvent qu’on connaît moins bien les fonds marins que les différentes faces de la lune, mais que sait-on de leur histoire ? Comment ont-ils été découverts, explorés, exploités, appropriés et transformés au cours des siècles passés ?

Alors que la pollution plastique touche désormais les fosses abyssales, que les projets d’extraction minière profonde se multiplient et que s’ouvrira bientôt à Nice une Conférence décisive des Nations Unies sur le devenir de l’océan, cet ambitieux ouvrage collectif croise histoire, sociologie, anthropologie et droit pour tenter de restituer aux environnements sous-marins un peu de leur profondeur historique. De la pêche des huîtres perlières dans les Caraïbes du XVIe siècle aux habitats sous-marins destinés à abriter l’homo aquaticus au temps de la Guerre froide, en passant par la colonisation verticale du Maghreb à la fin du XIXe siècle, ces études apportent un éclairage inédit sur les interactions de longue durée entre les sociétés humaines et les fonds marins.

Romain Grancher est historien et chargé de recherche au CNRS. Il est l’auteur de La mer en commun. Une histoire par en bas du monde de la pêche (Dieppe, XVIIIe-XIXe siècle) (Éditions de la Sorbonne, 2025) . Solène Rivoal est historienne, maîtresse de conférences à l’Université d’Albi . Elle a notamment publié Les marchés de la mer. Une histoire sociale et environnementale de Venise au XVIIIe siècle, aux éditions de l’École française de Rome en 2022.

Textes de Lino Camprubi, Christophe Camus, Fabien Clouette, Fabien Locher, Nelo Magalhães,

Beatriz Martinez-Rius, Tania Navarro-Rodriguez, Postodoctorante Pascale Ricard, Hugo Vermeren, Maria C. Villarin, Molly Warsh.

21 novembre 2025

« Ô saisons ! »

Il n’est pas d’affinité a priori de ce siècle de l’histoire qu’est le xixe siècle avec la logique « saisonnière ». Mais comme la France reste plus qu’à demi paysanne et que le calendrier grégorien rythme de nouveau le temps, passée la césure révolutionnaire, la ronde des saisons continue d’y tourner, branchée sur les rythmes astronomiques, météorologiques, agricoles et religieux. Pourtant, une scission tend à se faire, à mesure que le siècle s’écoule, entre temps campagnard et temps provincial d’une part, temps urbain de l’autre. Aux uns, le rythme immémorial du labeur champêtre, serf de la météorologie, aux autres les saisons éphémères de la mode et le nomadisme d’été puis d’hiver qu’entraine « l’avènement des loisirs », tandis que calorifères et serres urbaines invitent déjà à conclure : « Il n’y a plus de saisons. »

9 janvier 2026

Après la disparition de Claire, une artiste qui dessinait d’innombrables ciels et les formes mouvantes et éphémères des arbres et des nuages, Thibaud cherche le moyen de garder vivante l’œuvre de sa compagne : il invite chez lui deux jeunes amis pour leur confier ce qui l’habite désormais. Et ce n’est donc pas sous le sceau de la mélancolie, qui tient « enclos dans l’impuissance de l’irréversible », que s’écrit ce roman, mais bien sous celui de la nostalgie qui apprend « à inventer l’avenir ». Tout dans ce roman est appel au vivant, au désir du vivant, sensible dans les descriptions de la beauté harmonieuse de la maison et de son jardin, dans le calme et l’isolement des lieux, dans la ferveur qui habite les personnages du roman, et le désir profond de ce qui peut naître ou renaître autrement, dans la ferveur et la beauté d’une écriture prêtant infiniment attention « aux formes infinies du monde naturel. »

Annie Clément-Perrier

Né en 1948, Jean-Paul Goux est l’auteur d’une œuvre littéraire d’exception. À la lisière vient après Tableau d’hiver (Champ Vallon, 2021).

9 janvier 2026

La question des rapports du monde paysan aux pouvoirs qui structurent la société reste d’une actualité brûlante. Celle de ses rapports à l’argent sous toutes ses formes (prix, revenus, prélèvements…) ne l’est pas moins. L’une et l’autre ne se posaient pas avec moins d’acuité dans les sociétés anciennes. Telles qu’elles ont longtemps été conçues, elles étaient soutenues par deux hypothèses complémentaires : une immobilité absolue au cours des siècles ; un bouleversement radical issu de la Révolution française. Est-ce ainsi que les choses se sont réellement passées ? Ce livre couvre un arc chronologique allant de 1614, dernière réunion des états généraux avant 1789, à la chute de l’Empire en 1815. Il se propose à la fois de revenir sur l’idée de relations immuables entre la paysannerie, les pouvoirs et l’argent, et de montrer que les changements qui furent réalisés étaient bien en germe avant la Révolution même s’ils tardaient à éclore et n’auraient peut-être jamais éclos.

Gérard Béaur, directeur d’ études à l’EHESS et directeur de recherches au CNRS, est un spécialiste de l’histoire des campagnes . Il a reçu la médaille d’or de l’Académie d’agriculture de France pour son importante action en faveur de la recherche historique sur les sociétés rurales.

Le 23 janvier 2026

Comment les technologies numériques renouvellent-elles la gouvernementalité contemporaine ? Ivan Bourchardeau propose ici d’éclairer les conséquences politiques de la cybernétique, cette « science du contrôle et de la communication » oubliée mais pourtant à l’origine des premiers ordinateurs et de l’IA qui ne cesse de déferler sur nos vies. Les promesses de paix et d’émancipation contenues dans ce qu’on appelle le « mythe cybernétique » sont rapportées à la réalité des rapports sociaux et de domination que les nouvelles technologies permettent de maintenir. Il retrace les tentatives de gouvernement cybernétique « par le haut » — comme dans le Chili d’Allende ou dans la doctrine néolibérale de Hayek — et « par le bas » — via une « informatique ubiquitaire », qui se tisse dans le quotidien de nos vies.

Ivan Bouchardeau, né en 1991, est un ancien élève de l’ENS Ulm. Il est aujourd’hui ATER à l’université de Toulouse Jean-Jaurès. Après avoir soutenu sa thèse sous la direction de Jean-Christophe Goddard, il fait porter ses recherches sur la philosophie politique en lien avec l’histoire des sciences et des techniques.

Le 6 février 2026

1776 marque la création de la loterie royale et 1933, la renaissance de la loterie nationale. La première date correspond au moment où l’État prend acte du développement du jeu dans la société urbaine et tente d’en tirer parti. Le jeu marque ensuite de son empreinte la période révolutionnaire et la première partie du XIXe siècle, jusqu’à la suppression de la loterie et la fermeture des maisons de jeu, en 1836 et 1838, puis se déplace pendant la seconde moitié du XIXe siècle dans les cercles, les casinos et les champs de courses. Acculé, l’État est contraint à nouveau, en 1933, d’avoir recours à la loterie pour financer ses dépenses.

L’ouvrage vise à saisir dans la durée le phénomène, sous tous ses aspects: l’évolution des lieux et des formes de jeu, mais aussi la sociabilité ludique, c’est-à-dire les catégories sociales concernées et les motivations et les émotions des joueurs ou des joueuses ; enfin les discours et les œuvres théoriques ou littéraires par lesquelles se construisent les représentations du jeu comme fléau moral et social, ainsi que les politiques de répression mises en œuvre par des autorités qui n’hésitent pas, pourtant, à utiliser le jeu pour financer les dépenses publiques. L’étude du jeu offre une histoire originale de la modernité du XVIIIe au XXe siècle.

François Guillet est Professeur d’histoire en classes préparatoires AL au lycée Lakanal de Sceaux. Ancien enseignant à l’université de Lille III, à l’université de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Sciences-po Paris , il est chargé de recherches au CNRS (laboratoire d’histoire moderne et contemporaine, ENS Ulm).

Le 27 février 2026

Ce livre de synthèse consacré à Sand montre à quel point elle fait partie de ces écrivains qui, comme le note un critique en 1837, « marchent de transformations en transformations », vie et œuvre dans son cas ne cessant de se poursuivre. La vie-œuvre de Sand est suivie, en prêtant attention à ses points névralgiques : naissance à l’écriture puis entrée en littérature (1812-1832) ; ces deux moments de crise que sont l’écriture de Lélia (1833), puis sa relation avec Musset (1833-1835) ; la conversion à la politique (1835) du voyageur « artiste » des Lettres d’un voyageur (1835-1837). Sand est aussi observée comme femme auteur, comme critique littéraire, dans sa relation multiple avec Balzac, enfin dans les diverses élaborations de sa « vie comme œuvre » que propose son autobiographie.

José-Luis Diaz, professeur émérite de littérature française à l’université Paris-Cité, est vice-président de la Société des études romantiques et dix-neuviémistes. Ses travaux ont principalement porté sur les «scénographies auctoriales » romantiques, l’histoire de la critique, les correspondances, le biographique au xixe siècle. Sur Sand, il a été le coordinateur scientifique de l’édition des Romans dans la «Pléiade » (2019), et publiera prochainement une nouvelle édition de Lélia chez Gallimard.

Le 6 mars 2026

Peut-on connaitre les mots qui circulaient dans les rues de Paris pendant les révoltes anciennes ? Les chansons nous offrent une chance d’approcher ces discours qu’on diffusait sur des airs connus, à destination d’un public ciblé ou élargi. Ainsi, pendant la Fronde (1648-1653), des milliers de couplets ont circulé dans les rues de Paris, à l’écrit ou à l’oral, avant d’être collectés jusqu’au XVIIIe siècle. Les chefs des factions en lutte s’en servaient pour diffuser efficacement des éléments de langage sur les rapports de force du moment. Mais d’autres chansons d’actualité, mises en circulation par les petits métiers de Paris, peuvent aussi donner accès aux mots des subalternes. Accompagnée de 45 extraits sonores, cette étude sur les « mazarinades » chantées donne à entendre un nouveau discours sur la guerre civile en France au milieu du XVIIe siècle.

Karine Abiven est professeure à l’Université de Rouen Normandie. Elle a travaillé sur les cultures narratives anciennes et contemporaines, en examinant les usages des récits véridiques (dans L’Anecdote ou la fabrique du petit fait vrai, Classiques Garnier, 2015) ou en questionnant les impensés de certaines formes de récit de soi (avec Laélia Véron, dans Trahir et Venger. Paradoxes des récits de transfuges de classe, La Découverte, 2024). Des QR codes renvoient vers des extraits sonores de chansons.

Le 20 mars 2026

La machine à voir le temps existe-t-elle ? Certes avec les yeux on ne peut voir du passé que des traces qui ont traversé le temps (textes, images, ruines). Pourtant il n’y a pas de frontière étanche entre les images mentales produites par l’expérience de voir et celle de croire voir ou de penser voir. C’est pourquoi ce livre croise des manières de voir vécues dans le passé avec des expériences de vision de ce passé vécues par l’historien. À cette fin, cinq chapitres cheminent d’une collection d’histoires de voir (du XVe au XXe siècle) vers l’acte de faire voir pour persuader, puis, à travers une série de désarrois en face de ce qui est vu, vers la rencontre de scènes indésirables, pour finir avec la découverte de l’invisible dans des récits ou des images ayant pour objectif de faire voir.

Christian Jouhaud, historien directeur de recherche émérite au CNRS, directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, a fondé avec Alain Viala le GRIHL (Groupe de recherches Interdisciplinaires sur l’Histoire du Littéraire) à l’origine de nombreuses publications. Il a été professeur invité aux Université Cornell, Johns Hopkins, Berkeley. Ses recherches ont porté principalement sur l’histoire et l’historiographie du XVIIe siècle.

Le 3 avril 2026

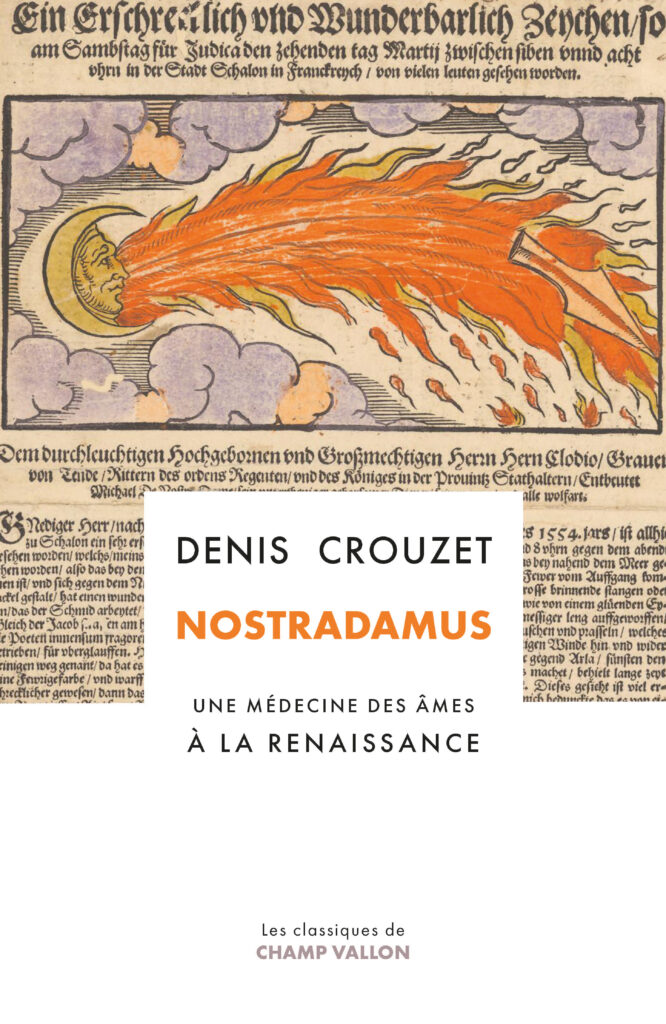

Ses prédictions ont tant alimenté les pronostics les plus fous des marchands d’apocalypse qu’on en oublie que Michel de Nostredame (1503-1566), dit Nostradamus, était un homme de la Renaissance.

Pour Denis Crouzet, on s’évertue en vain à donner du sens à ses Prophéties, qui échappent précisément à toute tentative d’interprétation. Plutôt que de dire l’avenir, Nostradamus aurait voulu « prophétiser », c’est-à-dire délivrer aux hommes la parole de Dieu. En penseur du doute, il les conjure de prendre conscience de leur ignorance et de leur nature résolument pécheresse. Dans un siècle traversé par les violences les plus extrêmes, celui des guerres de Religion, Nostradamus est un chrétien doté d’une foi profonde, évangélique, qui, refusant les déchirements confessionnels, tente d’initier ses contemporains à une piété de l’intériorité fondée sur la présence, en soi, du Christ. Un rêve de paix intérieure inspiré par Marsile Ficin, Érasme et Cornelius Agrippa, et nourri par Marguerite de Navarre, la sœur du roi François Ier. Comme Rabelais, pour qui le récit burlesque était une thérapie contre les maux de ce temps, Nostradamus se pensait en médecin des âmes, en plus d’être un médecin des corps. Effrayant ses lecteurs en leur dévoilant des lendemains terribles et menaçants, il leur montrait que la haine était le plus grand des périls et que le seul remède était de vivre dans l’amour et la paix du Christ.

Professeur émérite d’histoire moderne à l’université de Paris IV-Sorbonne, spécialiste des guerres de Religion et des pratiques de violence à la Renaissance, Denis Crouzet construit une œuvre pénétrante, de ses Guerriers de Dieu (1990) au récent Paris criminel. 1572 (2024), en passant par Michel de L’Hôpital (1998) et Christophe Colomb (2006). Réédition de l’édition Payot (2011).

Le 3 avril 2026

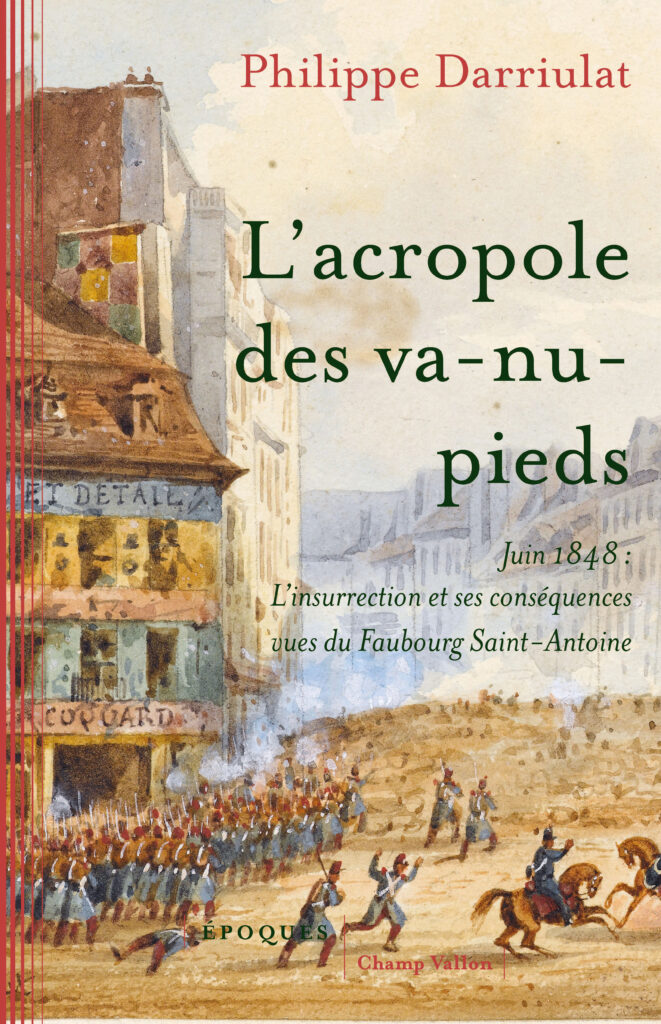

Juin 1848.

Quatre mois après l’instauration du suffrage que l’on disait « universel », Paris se couvre une nouvelle fois de barricades. Cette insurrection qui réclamait une république démocratique et sociale a suscité beaucoup d’analyses et de réflexions.

Mais quels furent les espoirs, les aspirations, la perception de l’événement des protagonistes ? Quelles furent les conséquences de la féroce répression qui s’abattit sur eux ? Qu’arriva-t-il à ceux qui furent arrêtés, emprisonnés, déportés ? Comment la vie se poursuivit-elle dans leur quartier ravagé par les combats ?

C’est la quête de leurs paroles, de leurs regards, de leurs attentes que ce livre entreprend. Une histoire « au ras de la rue », au plus près d’acteurs souvent invisibilisés par de grands récits didactiques.

Philippe Darriulat, est Professeur d’histoire contemporaine à Sciences po Lille et membre de l’IRHIS (UMR-CNRS 8529). Il est spécialiste des cultures politiques et des processus de politisation.

Le 7 mai 2026

Après l’armistice du 22 juin 1940, le découpage de la France ne se limita pas à deux zones, une occupée et une dite libre: le nord de la France fut rattaché au commandement militaire allemand de Bruxelles; de la Somme à la frontière suisse, une « zone réservée » au peuplement allemand fut créée; et les bandes littorales de la Manche et de l’Atlantique furent construites d’ouvrages fortifiés pour prévenir un possible débarquement allié. Ces « zones interdites » n’avaient jamais donné lieu à une étude comparée, le présent livre entend combler ce manque historiographique en proposant des contributions inédites sur la spécificité « zones interdites » en France occupée. En s’appuyant sur des archives à la fois allemandes et françaises, l’ouvrage aborde tour à tour les projections mais aussi les hésitations de l’Occupant sur ces espaces, l’exploitation économique poussée qui y fut tentée au bénéfice du Reich, mais aussi la manière dont les Français furent affectés dans leur quotidien par le tracé de ces lignes interdites et les peurs que celles-ci suscitèrent pour l’avenir de ces régions.

Professeure d’histoire contemporaine à l’Université Marie & Louis Pasteur à Besançon, chercheuse au Centre Lucien Febvre (UR 2273), spécialiste de l’histoire de l’Allemagne au XXe siècle, Marie-Bénédicte Vinvent travaille en particulier sur l’histoire du nazisme et de la dénazification après 1945 en Allemagne. Elle a récemment publié : Kaltenbrunner, le successeur de Heydrich, Paris, Perrin, 2022.