DANIELLE TARTAKOWKY Les syndicats en leurs murs

A

- ABDELA, Sophie – La prison à Paris au XVIIIe siècle

- AGARD, Philippe – Plomb des grives

- ALTER, André – Hölderlin

- ALTER, André – Jean-Claude Renard

- ANDERSON, Alan Ross – Pensée et machine

- Annecy – Jean-Marie Dunoyer 1984

- ANSEEUW, Alin – La guerre vite sinon j’étouffe

- AQUIEN, Michèle – Saint-John Perse

- ARRIVÉ, Michel – L’homme qui achetait les rêves

- ARRIVÉ, Michel – La walkyrie et le professeur

- ARRIVÉ, Michel – Un bel immeuble

- ARRIVÉ, Michel – Une très vieille petite fille

- ASSO, Françoise – Rien n’est perdu

- AUBY, Danielle – La grande filature

- AZOULAY, Vincent, Patrick BOUCHERON (dir.) – Le mot qui tue

B

- BADEL, Christophe – La noblesse de l’empire romain

- BARANGER, Jonathan – Don Creux est mort

- BARANGER, Jonathan – Le legs psycho-batave

- BARANGER, Jonathan – Le siècle de Hobbards

- BARANGER, Jonathan – Chokolov City

- BARBARANT, Olivier – La juste couleur

- BARBARANT, Olivier – Un grand Instant

- BARBARANT, Olivier – Aragon

- BARBARANT, Olivier – Douze lettres d’amour au soldat inconnu

- BARBARANT, Olivier – Essais de voix malgré le vent

- BARBARANT, Olivier – Je ne suis pas Victor Hugo

- BARBARANT, Olivier – Les parquets du ciel

- BARBARANT, Olivier – Odes dérisoires

- BARBARANT, Olivier – Temps morts

- BARBARANT, Olivier – Élégies étranglées

- Barcelone – Pierre Lartigue 1990

- BARLES, Sabine – L’invention des déchets urbains

- BARLES, Sabine – La ville délétère : Médecins et ingénieurs dans l’espace urbain XVIIIe-XIXe siècles

- BASTIEN, Pascal – L’exécution publique à Paris au XVIIIe siècle

- BAYLE, Corinne – Gérar de Nerval

- BAYLE, Corinne – Rouges Roses de l’oubli

- BAZOT, Xavier – Camps volants

- BEAUFILS, Christophe – La mort subite du nourrisson

- BEAUNE, Jean-Claude (dir.) – La mesure : instruments et philosophie

- BEAUNE, Jean-Claude (dir.) – La philosophie du remède : instruments et philosophie

- BEAUNE, Jean-Claude (dir.) – La vie et la mort des monstres

- BEAUNE, Jean-Claude (dir.) – Le déchet le rebut le rien

- BEAUNE, Jean-Claude (dir.) – Phénoménologie et psychanalyse : étranges relations

- BEAUNE, Jean-Claude – Engrenages

- BEAUNE, Jean-Claude – Le balancier du monde

- BEAUNE, Jean-Claude – Le vagabond et la machine

- BEAUNE, Jean-Claude – Machinations : anthropologie des milieux techniques (2)

- BEAUNE, Jean-Claude – Philosophie des milieux techniques

- BEAUNE, Jean-Claude – Spectres mécaniques

- BELL, David A. – La première guerre totale

- BELLET, Roger – Stéphane Mallarmé

- BELMAS, Élisabeth – Jouer autrefois

- BERG, Christian et Yves VADÉ (dir.) – Marcel Schwob

- BERGER, Anne Emmanuelle – Le banquet de Rimbaud

- BERGER, John / Nelly BIELSKI – Le dernier portrait de Francisco Goya

- BERGER, John et Françoise GUICHON (dir.) – Photographe et le pharmacien (Le)

- BERGER, John – Et nos rivages mon coeur fugaces comme des photos

- BERGER, John – Fidèle au rendez-vous

- BERGER, John – Flamme et lilas

- BERGER, John – L’oiseau blanc

- BERGER, John – La cocadrille

- BERGEZ, Daniel – Éluard

- BERGOUNIOUX, Gabriel – Dominos

- BERGOUNIOUX, Gabriel – Doucement

- BERGOUNIOUX, Gabriel – Il y a de

- BERGOUNIOUX, Gabriel – Il y a un

- BERGOUNIOUX, Gabriel – Mes nippes

- BERNARD, Arthur – Aux captifs aux vaincus

- BERNARD, Arthur – Ça va

- BERNARD, Arthur – Gaby et son maître

- BERNARD, Arthur – Gaby Grandit

- BERNARD, Arthur – L’oubli de la natation

- BERNARD, Arthur – La guerre avec ma mère

- BERNARD, Arthur – Tout est à moi dit la poussière

- BERNARD, Jean-Pierre (Arthur) – Les deux Paris

- BERNARD, Jean-Pierre (Arthur) – Paris rouge (1944-1964)

- BERQUE, Augustin (dir.) – Cinq propositions pour une théorie du paysage

- BERTHIER, Philippe – François Augiéras

- BERTRAND, Arthur – Le désespoir du peintre

- BESS, Michael – La France vert clair

- Beyrouth – Richard Millet 1987

- BIARD, Michel – Les Lilipputiens de la centralisation

- BIDENT, Christophe – Maurice Blanchot : partenaire invisible

- BIDENT, Christophe – Maurice Blanchot : partenaire invisible (réédition)

- BINOCHE, Bertrand & Franck TINLAND (dir.) – Sens du devenir et pensée de l’histoire au temps des lumières

- BINOCHE, Bertrand (dir.) – L’Homme perfectible

- BINOCHE, Bertrand (dir.) – Les équivoques de la civilisation

- BLAIS, Hélène – L’empire de la nature

- BLAUFARB, Rafe – L’invention de la propriété privée

- BOCHOLIER, Gérard – Pierre Reverdy

- Bogota – Alicia Dujovne-Ortiz 1991

- BOIS, Jean-Pierre – L’abbé de Saint-Pierre

- BOITEL, Isaure – L’image noire de Louis XIV

- BOLTANSKI, Luc – Déluge

- BONZON, Anne – La paix au village

- Bordeaux – Bernard Delvaille 1985

- BOREL, Jacques – Journal de la mémoire

- BOREL, Jacques – Propos sur l’autobiographie

- BOREL, Jacques – Sur les poètes

- BORILLO, Mario (dir.)

- BORILLO, Mario (dir.) – Dans l’atelier de l’art

- BORREIL, Jean (dir.) – Les sauvages dans la cité

- BOUCHARD, Carl – Cher Monsieur le Président

- BOUCHARENC, Myriam – L’écrivain et la publicité

- BOUGON, Patrice et Marc DAMBRE (dir.) – Henri Thomas

- BOUHÉNIC, Pascale – Le versant de la joie

- BOUQUET, Stéphane – Le fait de vivre

- BOUQUET, Stéphane – Dans l’année de cet âge

- BOUQUET, Stéphane – Le mot frère

- BOUQUET, Stéphane – Les amours suivants

- BOUQUET, Stéphane – Nos amériques

- BOUQUET, Stéphane – Un monde existe

- BOUQUET, Stéphane – Un peuple

- BOUQUET, Stéphane – Vie commune

- BOURGEOIS, Denis – Cocagne

- BOUVIER, Jean (dir.) – La France en mouvement

- BOYER-WEINMANN, Martine – Le siècle d’Irene

- BOYER-WEINMANN, Martine / Denis REYNAUD – Vestiaire de la littérature

- BOYER-WEINMANN, Martine – La relation biographique

- BOYER-WEINMANN, Martine – Vieillir dit-elle

- BRETON, Philippe & Franck TINLAND & Alain-Marc RIEU – La techno-science en question

- BRIOIST, Pascal / Hervé DREVILLON / Pierre SERNA Croiser le fer (réédition)

- BRIOIST, Pascal et Hervé DREVILLON et Pierre SERNA – Croiser le fer

- BRUNEL, Pierre – Arthur Rimbaud

- BRUNEL, Pierre – Arthur Rimbaud ou l’éclatant désastre

- BRÉTÉCHÉ, Marion – Les compagnons de Mercure

- Buenos-Aires – Alicia Duvojne-Ortiz 1984

- BURSTIN, Haim – Une révolution à l’oeuvre

- BÉGUIN, Katia – Financer la guerre au XVIIe siècle

- BÉGUIN, Katia – Les princes de Condé

- BÉGUIN, Katia – Les princes de Condé (réédition)

C

- CAPRONI, Giorgio – Le franc tireur

- CARAION, Marta – Comment la littérature pense les objets

- CARAION, Marta – Usages de l’objet

- CAROL, Anne – L’embaumement

- CAROL, Anne – Physiologie de la Veuve

- CARON, Jean-Claude (dir.) – Paris l’insurrection capitale

- CARON, Jean-Claude – Simon Deutz un Judas romantique

- CARON, Jean-Claude – Van Gogh en toutes lettres

- CARON, Jean-Claude – Frères de sang

- CARON, Jean-Claude – Les deux vies du Général Foy

- CASSAGNE, Albert – La théorie de l’art pour l’art

- CASSAN, Michel – La grande peur de 1610

- CAVALIER, Georges – Les mémoires de Pipe-en-bois

- CHANTOISEAU, Jean-Baptiste – L’En-deça des images

- CHAPLAIN, Jean-Michel – La chambre des tisseurs

- CHAPPEY, Jean-Luc – Ordres et désordres biographiques

- CHARLE, Christophe (dir.) – Le temps des capitales culturelles

- CHASSEGUET-SMIRGEL, Janine – Éthique et esthétique de la perversion

- CHASSEGUET-SMIRGEL, Janine – Éthique et esthétique de la perversion — Réédition

- CHAUCER, Geoffrey – Le parlement volatil

- CHAZAL, Gérard – Formes figures réalité

- CHAZAL, Gérard – Interfaces

- CHAZAL, Gérard – L’ordre humain ou le déni de nature

- CHAZAL, Gérard – Le miroir automate

- CHAZAL, Gérard – Les médiations théoriques

- CHAZAL, Gérard – Les réseaux du sens

- CHENERAILLE, Joseph – La bête ravissante en forme de loup

- CHENERAILLE, Joseph – Le grand ciel

- CHENY, Anne-Marie – Une bibliothèque byzantine

- Cherbourg – Michel Besnier 1986

- CHIANTARETTO, Jean-François – De l’acte autobiographique

- CHRISTEN, Carole – A l’école du soir

- Christian – Encyclopédie conceptuelle et thématique de la philosophie – GODIN

- CHRISTIN, Olivier – Confesser sa foi

- CHURCHLAND, Paul-Montgomery – Matière et conscience

- CIREFICE, Virgile – La part de l’ombre

- COHEN, Déborah – La nature du peuple

- COLLOT, Michel – Francis Ponge

- COMINA, Marc – Louis-René des Forêts

- CONORT, Benoît – Sortir

- CONORT, Benoît – Cette vie est la nôtre

- CONORT, Benoît – Main de nuit

- CONORT, Benoît – Écrire dans le noir

- COOPER-RICHET, Diana et Jacqueline PLUET-DESPATIN – L’exercice du bonheur

- CORNETTE, Joël – Un révolutionnaire ordinaire

- COSTE, Didier et Michel ZÉRAFFA (dir.) – Le récit amoureux

- COSTE, Joël – Les écrits de la souffrance

- COUTURIER, Maurice – Nabokov ou la cruauté du désir

- COUTURIER, Maurice – Roman et censure

- CROCE, Cécile – Psychanalyse de l’art symboliste pictural

- CROUZET, Denis (sous la direction de ) – Historiens d’Europe historiens de l’Europe

- CROUZET, Denis / Élisabeth CROUZET-PAVAN / Philippe DESAN / Clémence REVEST – L’humanisme à l’épreuve de l’Europe

- CROUZET, Denis – Dieu en ses royaumes

- CROUZET, Denis – Dieu en ses royaumes (réédition)

- CROUZET, Denis – La sagesse et le malheur

- CROUZET, Denis – Les guerriers de Dieu

- CROUZET, Denis – Les guerriers de Dieu (réédition)

- CROUZET, Guillemette – Genèses du Moyen Orient

- CROUZET-PAVAN, Élisabeth – Venise : une invention de la ville XIIIe–XVe siècle

D

- DAGOGNET, François (dir.) – Mort du paysage ?

- DAGOGNET, François Robert DAMIEN et Robert DUMAS – Faut-il brûler Régis Debray ?

- DAGOGNET, François – Le musée sans fin

- DAGOGNET, François – Tableaux et langage de la chimie

- DAMIEN, Robert – Eutopiques

- DAMON, Benoît – Le coeur pincé

- DAMON, Benoît – Retour à Ostende

- DAMON, Benoît – Trois visites à Charenton

- DANOU, Gérard – Le corps souffrant

- DARGENT, Jérôme – Le corps obèse

- DAUBRESSE, Sylvie – Conjurer la dissension religieuse

- DAUPHANT, Léonard – Géographies

- DAUPHANT, Léonard – Le royaume des quatre rivières

- DAVIS, Diana K. – Les mythes environnementaux de la colonisation française au Maghreb

- DEBRAND, Nicole – Constance

- DECAUNES, Luc – Poésie au grand jour

- DECOCQ, Guillaume et KALAORA Bernard et VLASSOPOULOS Chloé – La forêt salvatrice

- DECOUT, Maxime – Écrire la judéité

- DEFORGE, Yves – L’oeuvre et le produit

- DEFORGE, Yves – Le graphisme technique

- DE FRANCESCO, Antonino – L’Italie de Bonaparte

- DE GIRARDIN, René-Louis – De la composition des paysages

- DEGROOTE, Ludovic – 69 vies de mon père

- DEGROOTE, Ludovic – Monologue

- DEGROOTE, Ludovic – Un petit viol

- DEGUY, Michel – Brevets

- DEGUY, Michel – Le comité

- DE LAMARTINE, Alphonse – Histoire de Charlotte Corday

- DE LA VILLE DE MIRMONT, Jean – Oeuvres complètes

- DELUERMOZ, Quentin (dir.) – Les mondes de 1848

- DEMARTINI, Anne-Emmanuelle – Violette Nozière la fleur du mal

- DE MULDER, Caroline – Ego Tango

- DE MULDER, Caroline – Nous les bêtes traquées

- DENIEL-TERNANT, Myriam – Ecclésiastiques en débauche

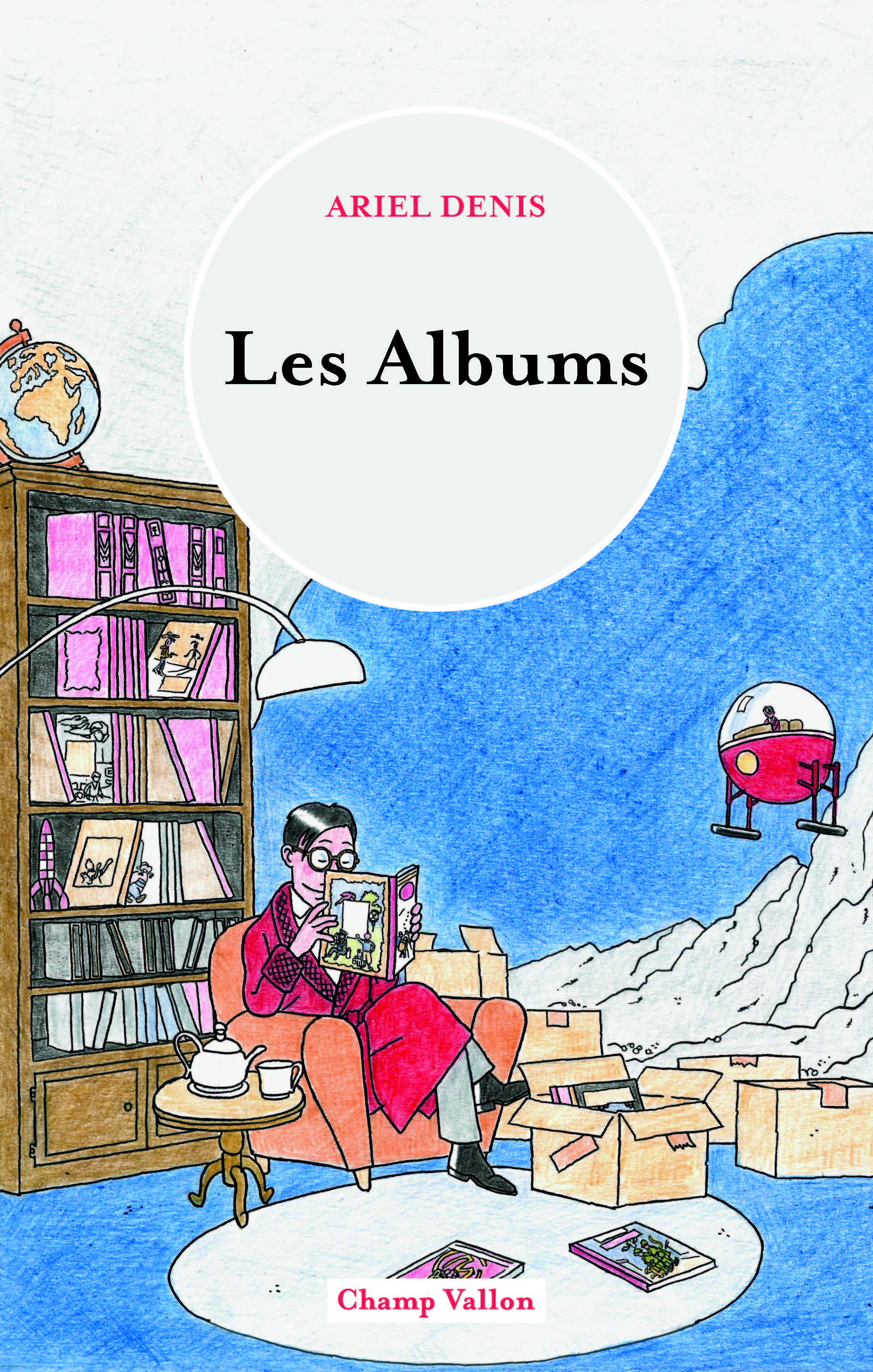

- DENIS, Ariel – Les Albums

- DENIS, Ariel – Valigan

- DENIS, Vincent – Policiers de Paris

- DENIS, Vincent – Une histoire de l’identité

- DEPIERRE, Marie-Ange – Paroles fantomatiques et cryptes textuelles

- DETAMBEL, Régine – Icônes

- DETAMBEL, Régine – Émulsions

- Dijon – Pascal Commère 1989

- DI MASCIO, Patrick – Le maître de secret

- DOMINIQUE, François – Délicates Sorcières

- DORON, Claude-Olivier – L’homme altéré : races et dégénérescence (XVIIe–XIXe siècles)

- DOUMET, Christian – Grand art avec fausses notes

- DOUMET, Christian – Illettrés durs d’oreille malbâtis

- DOUMET, Christian – Poète moeurs et confins

- DOUMET, Christian – Traité de la mélancolie de cerf

- DOUMET, Christian – Vanité du roi Guitare

- DOUMET, Christian – Victor Segalen

- DOURGUIN, Claude – Escales

- DOURGUIN, Claude – La forêt périlleuse

- DOURGUIN, Claude – La lumière des villes

- DOURGUIN, Claude – Lettres de l’avent

- DOURGUIN, Claude – Recours

- DOURGUIN, Claude – Un royaume près de la mer

- DOURGUIN, Claude – Écarts

- DREVILLON, Hervé – Lire et écrire l’avenir

- DROGUET, Henri – Ventôses

- DUBOST, Jean-Pascal – Le défait

- DUC, Séverin – La guerre de Milan

- DUCCINI, Hélène – Faire voir faire croire

- DUCCINI, Hélène – Guerre et paix dans la France du Grand Siècle

- DUFRAISSE, Sylvain – Les héros du sport

- DUPILET, Alexandre — La Régence absolue

- DUPRÉ, Jocelyn – Le Canal aux cerises

- DÉSVEAUX, Emmanuel – Sexualités sociétés nativités

E

- EL KENZ, David (dir.) – Commémorer les victimes en Europe

- EL KENZ, David (dir.) – Les bûchers du roi

- EPISCOPI, Alberto – Festin et destin

- ERRE, Fabrice – Le règne de la poire

- EXBALIN, Arnaud – La grande tuerie des chiens

F

- FANLO, Jean Raymond – L’Évangile du démon

- FAURE, Étienne – Ciné Plage

- FAURE, Étienne – Horizon du sol

- FAURE, Étienne – La vie bon train

- FAURE, Étienne – Légèrement frôlée

- FAURE, Étienne – Vues prenables

- FEL, Loïc – L’esthétique verte

- FERNANDEZ-LACÔTE, Hélène – Les procès du cardinal de Richelieu

- FERRER-BARTOMEU, Jérémie – L’Etat à la lettre

- FERRIER-VIAUD, Pauline – Epouses de ministres

- FERRIÈRES, Madeleine – Le bien des pauvres

- FLEURY, Daniel – Zlotan Zékator et Joseph Staline mangent des artichauts

- FONCK, Bertrand – Le maréchal de Luxembourg

- FORERO-MENDOZA, Sabine – Le temps des ruines

- FOURNEAU, Thierry – La vie aux sources

- FOURNIER, Eric – «Nous reviendrons!»

- FOURNIER, Éric – La «Belle Juive»

- Frioux (DIR.), Stéphane – Une France en transition

- FUREIX, Emmanuel (dir.) Iconoclasme et révolutions

- FUREIX, Emmanuel – L’œil blessé

- FUREIX, Emmanuel Sylvie APRILE et Jean-Claude CARON (dir.) – La liberté guidant les peuples

- FUREIX, Emmanuel – La France des larmes

G

- GAGNEBIN, Murielle (dir.) – L’ombre de l’image

- GAGNEBIN, Murielle (dir.) – Les images parlantes

- GAGNEBIN, Murielle (dir.) – Yves Bonnefoy lumière et nuit des images

- GAGNEBIN, Murielle et Christine Savinel (dir.) – Starobinski en mouvement

- GAGNEBIN, Murielle et Julien MILLY (dir.) – L’affrontement et ses images

- GAGNEBIN, Murielle et Julien MILLY (dir.) – Les images honteuses

- GAGNEBIN, Murielle et Julien MILLY (dir.) – Les images limites

- GAGNEBIN, Murielle et Julien MILLY (dir.) – Michel de M’Uzan

- GAGNEBIN, Murielle et Suzanne LIANDRAT-GUIGUES (dir.) – L’essai et le cinéma

- GAGNEBIN, Murielle – Fascination de la laideur

- GAGNEBIN, Murielle – Les ensevelis

- GAL, Stéphane – Histoires verticales

- GARCIN, Christian – Une odyssée pour Denver

- GARCIN, Christian – Fées diables et salamandres

- GARCIN, Christian – Rien

- GARCIN, Christian – Sortilège

- GARCIN, Christian – Sortilège (réédition)

- GARRIGUES, Dominique – Jardins et jardiniers de Versailles au Grand siècle

- GARRIOCH, David – Les huguenots de Paris et l’avènement de la liberté religieuse

- GASARIAN, Gérard – Yves Bonnefoy

- GATULLE, Pierre – Gaston d’Orléans

- GAUDIN, Jean-Pierre – L’avenir en plan

- GAUTIER, Théophile – Les vacances du lundi

- Genève – Pierre Gascar 1984

- GERMA, Antoine / Evelyne PATLAGEAN / Benjamin LELLOUCH – Les Juifs dans l’histoire

- GIBERT DE L’ISLE, Charles Antoine – La fermeté de mon caractère

- GILL, André – Correspondance et mémoires d’un caricaturiste

- GILLIBERT, Jean – Folie et création

- GILLIBERT, Jean – Le psychodrame de la psychanalyse

- GIOVANNONI, Jean-Louis – Voyages à Saint-Maur

- GLORIEUX, Guillaume – À l’Enseigne de Gersaint

- Godin

- GODIN, Christian

- GODIN, Christian – La crise de la réalité

- GODIN, Christian – Victor Hugo et la Commune

- GODIN, Christian – Chaplin et ses doubles

- GODIN, Christian – La démoralisation

- GODIN, Christian – La fin de l’Humanité

- GODIN, Christian – La haine de la nature

- GODIN, Christian – Les lieux communs d’aujourd’hui

- GODIN, Christian – Le triomphe de la volonté

- GOFFETTE, Guy – Éloge pour une cuisine de province

- GOLBERG, Mécislas – Lettres à Alexis

- GOSSELET, Elie – D’une noblesse l’autre

- GOSSELET, Sylvain-Karl – Louis XIV européen

- GOUDEAU, Émile – Dix ans de bohême

- GOUREAU, Jean-Baptiste – Rappels

- GOUX, Jean-Paul – Tableau d’hiver

- GOUX, Jean-Paul – La fabrique du continu

- GOUX, Jean-Paul – La jeune fille en bleu

- GOUX, Jean-Paul – Sourdes contrées

- GOUX Jean-Paul – Sourdes contrées, Retirer un terme : Jean-Paul – Sourdes contrées

- GRANDHAYE, Julie – Russie : la République interdite

- GREEN, André – Propédeutique

- GREEN, André – Propédeutique (réédition)

- GREEN, Eugène – En glanant dans les champs désolés

- GROJNOWSKI, Daniel – La tradition fumiste

- GROUPE DE TRAVAIL DE LA MAISON D’ÉCOLE À MONTCEAU-LES-MINES, Cent ans d’école

- GUERRE, Stéphane – Nicolas Desmaretz

- GUICHARD, Charlotte – Les amateurs d’art à Paris au XVIIIe siècle

- GUILLAUMIN, Jean (dir.) – Pouvoirs du négatif dans la psychanalyse et la culture

- GUILLAUMIN, Jean – Entre blessure et cicatrice

- GUILLERME, André – Bâtir la ville

- GUILLERME, André – La Naissance de l’Industrie à Paris

- GUILLERME, André – Les Collections

- GUILLERME, André – Les temps de l’eau : La cité l’eau et les techniques

- GUILLEVIC JEAN, Raymond

- GUINIER, Arnaud – L’honneur du soldat

- GUÉRY, François (dir.) – L’idée de la ville

- GÉRARD, Alain – La Vendée 1789-1793

- GÉRAUD, Jacques – Cher Monsieur Zavatta

- GÉRAUD, Jacques – Photoroman en 47 légendes

- GÉRAUD, Jacques – Proustissimots

- Gérard et André GUILLERME et Anne-Cécile LEFORT – Dangereux

H

- HADDAD, Elie – D’une noblesse l’autre

- HAGIMONT, Steve – Pyrénées

- HARAN, Alexandre Y. – Le lys et le globe

- HASQUENOPH, Sophie – Histoire des ordres et congrégations religieuses

- HASQUENOPH, Sophie – Les Français de Moscou et la Révolution russe

- HENNEBELLE, David — De Lully à Mozart

- HESSE, Thierry – Jura

- HESSE, Thierry – Le cimetière américain

- HOCHNER, Nicole – Louis XII : les dérèglements de l’image royale

- HOPKINS-LOFÉRON, Fleur – Voir l’invisible

- HOTTOIS, Gilbert – Entre symboles et technosciences

- HUET, Bernard et Christian DEVILLERS – Le Creusot : naissance et développement d’une ville industrielle 1782-1914

I

J

- JACOBI, Bernard et SCHIELE Daniel (dir.) – Vulgariser la science : le procès de l’ignorance

- JANDOT, Olivier – Les Délices du feu

- JANNIN, Bernard – Une vraie boucherie

- JANNIN, Bernard – Ça sent le tabac

- Jean-Philippe – Des paysans écolomgistes

- JIGAUDON, insalubres et incommodes

- JORDANE, Benjamin – L’apprentissage du roman

- JORDANE, Benjamin – Toute ressemblance…

- JOURDAIN, Michel – Franck Sinatra monte au paradis

- JOURDAIN, Michel – Lettres mortes

- JOURDAIN, Michel – Une petite ville au bord du désert

K

- KALAORA, Bernard & Antoine SAVOYE – Les inventeurs oubliés : Le Play et ses continuateurs aux origines des sciences sociales

- KALAORA, Bernard et VLASSOPOULOS Chloé – Pour une sociologie de l’environnement

- KARILA-COHEN, Pierre – Monsieur le Préfet

- KEDWARD, Harry Roderick – Naissance de la Résistance dans la France de Vichy

- KENNEDY, Jérôme – Une res publica impériale en mutation

- KERRAND, Philippe – L’étrange colonel Rémy

- KIKUCHI, Catherine – La Venise des livres

- KLÉBANER, Daniel – Le désert et l’enfance

- KRAL, Petr – Témoin des crépuscules

- KÉCHICHIAN, Albert – Les Croix-de-feu à l’âge des fascismes

- KÉRIEN, Goulven – Pour l’honneur des familles

L

- LABROT, Gérard – L’image de Rome

- LABROT, Gérard – Peinture et société à Naples (XVIe–XVIIIe siècles)

- LABROT, Gérard – Sisyphes chrétiens

- LABROT, Gérard – Études napolitaines

- LACLAVETINE, Jean-Marie et Jean LAHOUGUE – Écriverons et liserons en vingt lettres

- LAHAYE, Matthieu – Le fils de Louis XIV

- LAHOUGUE, Jean – Le domaine d’Ana

- LAHOUGUE, Jean – Lettre au maire de mon village

- Lana – Henri IV roi – MARTYSHEVA

- La Nouvelle Orléans – Jean Pérol 1991

- LANOË, Catherine – Les ateliers de la parure

- LANOË, Catherine – La poudre et le fard

- LAROQUE, Didier – Lettres de Ponce Pilate

- LAROQUE, Didier – La mort de Laclos

- LAROQUE, Didier – Le Dieu Kairos

- Le Caire – Claude-Michel Cluny 1985

- LECLAIR, Bertrand – L’amant Liesse

- LECLAIR, Bertrand – Verticalités de la littérature

- LE GALL, Jean-Marie – Le mythe de saint Denis

- LE GALL, Jean-Marie – Les moines au temps des réformes

- Leipzig – Michel Besnier 1990

- LEMAIGRE-GAFFIER, Pauline – Administrer les menus plaisirs du roi

- Le Mao, Caroline

- LE MILINAIRE, André – Tristan Corbière

- LEMOINE, Bernard – L’architecture du fer

- Le Nouveau Recueil – n°34 – Toasts et tombeaux – mars/mai 1995

- Le Nouveau Recueil – n°35 – Écrire la voix – juin/août 1995

- Le Nouveau Recueil – n°36 – Sentiment paysage – septembre/novembre 1995

- Le Nouveau Recueil – n°37 – La Sainteté – décembre/février 1996

- Le Nouveau Recueil – n°38 – Récrire Réécrire – mars-mai 1996

- Le Nouveau Recueil – n°39 – La poésie dans la prose – juin-août 1996

- Le Nouveau Recueil – n°40 – La mémoire des musées – septembre-novembre 1996

- Le Nouveau Recueil – n°41 – Made in USA – décembre-février 1997

- Le Nouveau Recueil – n°42 – L’aveu – mars-mai 1997

- Le Nouveau Recueil – n°43 – Le théâtre dans l’esprit – juin-août 1997

- Le Nouveau Recueil – n°44 – Les mots de l’émotion – septembre-novembre 1997

- Le Nouveau Recueil – n°45 – Villes arabes – décembre-février 1998

- Le Nouveau Recueil – n°46 – Figures du poète – mars-mai 1998

- Le Nouveau Recueil – n°47 – L’excès – juin-août 1998

- Le Nouveau Recueil – n°48 – Exils – septembre-novembre 1998

- Le Nouveau Recueil – n°49 – L’usage du quotidien – décembre 1998/février 1999

- Le Nouveau Recueil – n°50 – Numéro anniversaire – mars/juin 1999

- Le Nouveau Recueil – n°51 – La Suisse d’ailleurs – juin-août 1999

- Le Nouveau Recueil – n°52 – D’un lyrisme critique – septembre/novembre 1999

- Le Nouveau Recueil – n°53 – Images et icônes – décembre 1999/février 2000

- Le Nouveau Recueil – n°54 – À la frontière – mars/mai 2000

- Le Nouveau Recueil – n°55 – Poèmes – juin/août 2000

- Le Nouveau Recueil – n°56 – Ce qui reste – septembre/novembre 2000

- Le Nouveau Recueil – n°57 – Pourquoi publier – décembre 2000/février 2001

- Le Nouveau Recueil – n°58 – La demeure – mars/mai 2001

- Le Nouveau Recueil – n°59 – Traduction en cours – juin/août 2001

- Le Nouveau Recueil – n°60 – Sous pseudo – septembre/novembre 2001

- Le Nouveau Recueil – n°61 – Films / Hantises – décembre 2001/février 2002

- Le Nouveau Recueil – n°62 – L’amour du livre – mars/mai 2002

- Le Nouveau Recueil – n°63 – Que peut la poésie ? – juin/août 2002

- Le Nouveau Recueil – n°64 – Au-delà du roman – septembre/novembre 2002

- Le Nouveau Recueil – n°65 – Courriers du coeur – décembre 2002/février 2003

- Le Nouveau Recueil – n°66 – Radio-graphies – mars/mai 2003

- Le Nouveau Recueil – n°67 – Rêver peut-être – juin/août 2003

- Le Nouveau Recueil – n°68 – Tous fous ? – septembre/novembre 2003

- Le Nouveau Recueil – n°69 – Encore l’amour ? – décembre 2003/février 2004

- Le Nouveau Recueil – n°70 – Pour les enfants – mars/mai 2004

- Le Nouveau Recueil – n°71 – Grèces – juin/août 2004

- Le Nouveau Recueil – n°72 – Encres de Chine – septembre/novembre 2004

- Le Nouveau Recueil – n°73 – Élégies d’aujourd’hui – décembre 2004/février 2005

- Le Nouveau Recueil – n°74 – La revue a vingt ans – mars/mai 2005

- Le Nouveau Recueil – n°75 – Sur le motif – juin/août 2005

- Le Nouveau Recueil – n°76 – La prose du roman – septembre/novembre 2005

- Le Nouveau Recueil – n°77 – XIXe Siècle – novembre 2005/février 2006

- Le Nouveau Recueil – n°78 – Écrits avec de la lumière – mars/mai 2006

- Le Nouveau Recueil – n°79 – Relais quatre fois sans maître – juin/août 2006

- Le Nouveau Recueil – n°80 – Le souci de la beauté – septembre/novembre 2006

- Le Nouveau Recueil – n°81 – Poésie italienne – décembre 2006/février 2007

- Le Nouveau Recueil – n°82 – Écritures de la pensée – mars/mai 2007

- Le Nouveau Recueil – n°83 – La poésie encore… – juin/août 2007

- Le Nouveau Recueil – n°84 – Énigme – septembre/novembre 2007

- Le Nouveau Recueil – n°85 – Lettres imaginaires – décembre 2007/février 2008

- LEROUX, Flavie – Les maîtresses du roi

- LE ROUX, Nicolas

- LE ROUX, Nicolas – La faveur du roi (réédition)

- LE ROUX, Nicolas – Le crépuscule de la chevalerie

- LE ROUX, Nicolas – Le roi la cour l’État

- LE SCANFF, Yvon – Le paysage romantique et l’expérience du sublime

- LEVACK, Brian P. – La grande chasse aux sorcières en Europe aux débuts des temps modernes

- LEVEAU-VALLIER, Alban – IA

- LEVILLAIN, Charles-Edouard – Vaincre Louis XIV

- LHEUREUX, Rosine – Une histoire des parfumeurs

- LIGNEREUX, Aurélien – Servir Napoléon

- LIGNEREUX, Yann – Lyon et le Roi

- LIMIDO, Luisa – L’art des jardins sous le Second Empire

- LINARES, Serge – Jean Cocteau

- Lisbonne – Pierre Kyria 1985

- LISTA, Giovanni – Le Futurisme

- Liège – Vera Feyder 1991

- LOCHER (DIR.), Fabien – La nature en communs

- LOIZEAU, Sophie – Féerie

- LOIZEAU, Sophie – Ma maîtresse forme

- Londres – Bernard Delvaille 1983

- LORIN, Amaury – Paul Doumer

- LOUETTE, Jean-François et Roger-Yves ROCHE (dir. – Portraits de l’écrivain contemporain

- Lourdes – Charles Le Quintrec 1984

- LUNEL, Alexandre – La maison médicale du roi

- LYON-CAEN, Nicolas / Raphaël Morera – À vos poubelles citoyens!

M

- Magasin du XIXe siècle (Le) – n°7 – La machine à gloire

- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 11 – L’art de la récup’ 2021

- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 12 – «C’est la fête» 2022

- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 13 – «Eurêka!» 2023

- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 14 – Les étages de la vie 2024

- Magasin du XIXe siècle (Le) – n°1 – La femme auteur 2011

- Magasin du XIXe siècle (Le) – n°2 – Les choses 2012

- Magasin du XIXe siècle (Le) – n°3 – Quand la ville dort

- Magasin du XIXe siècle (Le) – n°4 – Sexorama

- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 8 – Cosmopolis

- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 9 – L’universel cabotinage

- MARCEL, Odile (dir.) – Composer le paysage

- MARCEL, Odile – Littoral : les aventures du Conservatoire du littoral

- MARCHETTI, Adriano (dir.) – Pascal Quignard : la mise au

- MARO, Anne – Solution terminale

- MARRAUD, Mathieu – Le pouvoir marchand

- Marseille – Francine de Martinoir 1989

- MARTEAU, Robert – Saisons

- MARTEAU, Robert – Ce que Corneille crie

- MARTEAU, Robert – Dans l’herbe

- MARTEAU, Robert – Des chevaux parmi les arbres

- MARTEAU, Robert – Fragments de la France

- MARTEAU, Robert – La venue

- MARTEAU, Robert – Le jour qu’on a tué le cochon

- MARTEAU, Robert – Le Louvre entrouvert

- MARTEAU, Robert – Le message de Paul Cézanne

- MARTEAU, Robert – Le temps ordinaire

- MARTEAU, Robert – Liturgie

- MARTEAU, Robert – Louange

- MARTEAU, Robert – Registre

- MARTEAU, Robert – Rites et offrandes

- MARTEAU, Robert – Salve

- MARTEAU, Robert – Sur le motif

- MARTEAU, Robert – Voyage au verso

- MARTEAU, Robert – Écritures

- MARTEAU, Robert – Études pour une muse

- MARTIN, Jean-Baptiste – La fin des mauvais pauvres

- MARTIN, Jean-Philippe – Des paysans écologistes

- MARTIN, Jean-Pierre – Le laminoir

- MARTIN, Jean-Pierre – Les laisons ferroviaires

- MASSON, Rémi – Défendre le roi

- MATHIS, Charles-François et MOUHOT Jean-François – Une protection de l’environnement à la française ?

- MATHIS, Charles-François et Émilie-Anne PÉPY – La ville végétale

- MATTÉI, Bruno – Rebelle rebelle

- MAULPOIX, Jean-Michel – Henri Michaux

- MAULPOIX, Jean-Michel – Les abeilles de l’invisible

- MAULPOIX, Jean-Michel – Papiers froissés dans l’impatience

- MAVRIKAKIS, Catherine – La mauvaise langue

- MAYNE, Gilles – En finir avec Michel Onfray

- MAZEAU, Guillaume – Le bain de l’histoire

- McNEILL, John R. – Du nouveau sous le soleil

- MENDÈS, Catulle – La maison de la vieille

- MEULDERS, Michel et Bernard FELTZ et Marc CROMMELINCK (dir.) – Pourquoi la science ?

- MEYZIE, Philippe – L’unique et le véritable

- MILLET, Audrey – Vie et destin d’un dessinateur textile

- MILLET, Richard (dir.) – Pour saluer Robert Marteau

- MILLET, Richard – Le sentiment de la langue

- MILLET, Richard – Le sentiment de la langue II

- MILLIOT, Vincent – L’admirable police

- MILLIOT, Vincent — Un policier des Lumières

- MILLY, Julien – Au seuil de l’image

- MINARD, Philippe – Typographes des Lumières

- MINOIS, Georges – Comment peut-on être persan?

- MINOIS, Georges – La cabale des dévots

- Missolonghi – Antoinette Jaume 1991

- MONCELET, Christian – René Guy Cadou

- MONTEL, Laurence – Marseille «capitale du crime»?

- Montréal – François Hébert 1989

- MORMICHE, Pascale – Le petit Louis XV

- MOTTET, Jean (dir.) – La forêt sonore

- MOTTET, Jean (dir.) – L’arbre dans le paysage

- MOTTET, Jean (dir.) – L’herbe dans tous ses états

- MOTTET, Jean (dir.) – Les paysages du cinéma

- MOUHOT, Jean-François – Des esclaves énergétiques

- MOUREY, Jean-Pierre – Philosophies et pratiques du détail

- MUS, David – La poétique de François Villon

- MUS, David – Le sonneur de cloches

- MÉNARD, Hélène – Maintenir l’ordre à Rome

N

- NADAUD, Alain – Malaise dans la littérature

- NAKAMURA, Yoshio / FRIELING Dirk / HUNT John Dixon – Trois regards sur le paysage français

- Nantes – Paul Louis Rossi 1987

- NASSIET, Michel – La violence une histoire sociale

- NATHAN, Michel – Lautréamont

- NAVAILLES, Jean-Pierre – La famille ouvrière dans l’Angleterre victorienne

- NAVAILLES, Jean-Pierre – Le tunnel sous la Manche (1802-1897)

- NAVAILLES, Jean-Pierre – Londres victorien

- NEXON, Yannick – Le Chancelier Séguier

- NOGUEZ, Dominique – Derniers voyages en France

- NORDON, Didier – L’âme et l’urine

- NUNEZ, Laurent – Les récidivistes

O

- ONIMUS, Jean – Jean Tardieu

- ONIMUS, Jean – Philippe Jaccottet

- Ostende – Jean Dubacq 1985

- OUELLET, Pierre – L’omis

- OUELLETTE, Fernand – Les heures

P

- PAGNIER, Dominique – La diane prussienne

- PAGNIER, Dominique – La muse continentale

- PAGNIER, Dominique – Le général hiver

- PARISOT, Roger – Robert Marteau

- Paris – Julien Green 1983

- PARROCHIA, Daniel (dir.) – François Dagognet un nouvel encyclopédiste ?

- PARROCHIA, Daniel (dir.) – Penser les réseaux

- PARROCHIA, Daniel – Inventer le masculin

- PARROCHIA, Daniel – L’homme volant

- PARROCHIA, Daniel – La forme des crises

- PARROCHIA, Daniel – Mathématiques & existence

- PARROCHIA, Daniel – Météores : essai sur le ciel et la cité

- PARROCHIA, Daniel – Philosophie et musique contemporaine

- PEIREIRE, Laurent – Le journal de Kikuko

- PEREGO, Simon – Pleurons-les

- PEREZ, Stanis – La santé de Louis XIV

- PEYRÉ, Yves – La bibliothèque de Belmont

- PEYRÉ, Yves – À même les voix du jour

- PIERRE, Benoist – La monarchie ecclésiale

- PIERROT, Jean – Guillevic

- PILECKI, Witold – Le Rapport Pilecki

- PINSON, Jean-Claude – Pastoral

- PINSON, Jean-Claude – Vies de philosophes

- PINSON, Jean-Claude – Abrégé de philosophie morale

- PINSON, Jean-Claude – Alphabet Cyrillique

- PINSON, Jean-Claude – Drapeau rouge

- PINSON, Jean-Claude – Fado (avec flocons et fantômes)

- PINSON, Jean-Claude – Habiter en poète

- PINSON, Jean-Claude – J’habite ici

- PINSON, Jean-Claude – Laïus au bord de l’eau

- PINSON, Jean-Claude – Poéthique

- PINSON, Jean-Claude – Sentimentale et naïve : nouveaux essais sur la poésie

- PLOUX, François – Bruit public

- PLUMAUZILLE, Clyde – Prostitution et révolution

- PONS, Gilbert (dir.) – Le paysage : sauvegarde et création

- POUILLARD, Violette – Histoire des zoos par les animaux

- Prague – Petr Kral 1988

- PRESNEAU, Jean-René – Signes et institution des sourds : XVIIIe–XIXe siècle

- PROVOST, Audrey – Le luxe les Lumières et la Révolution

- PUECH, Jean-Benoît – Fonds de miroir II

- PUECH, Jean-Benoît et Yves SAVIGNY (dir.) – Benjamin Jordane

- PUECH, Jean-Benoît – Du vivant de l’auteur

- PUECH, Jean-Benoît – Fonds de miroirs

- PUECH, Jean-Benoît – Jordane revisité

- PUECH, Jean-Benoît – Présence de Jordane

- PÉPY, Émilie-Anne et Charles-François MATHIS – La ville végétale

Q

- QUENET, Grégory – Les tremblements de terre aux XVIIe et XVIIIe siècles

- QUENET, Grégory – Qu’est-ce que l’histoire environnementale ?

- QUINSAT, Gilles – Écrit en marge

- QUÉAU, Philippe – Le virtuel : vertus et vertiges

- QUÉAU, Philippe – Métaxu

- QUÉAU, Philippe – Éloge de la simulation

R

- RABATÉ, Jean-Michel – La beauté amère

- RABATÉ, Jean-Michel – La pénultième est morte

- RAUCH, André – L’envie une passion tourmentée

- Retirer un terme : Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 10 – Réseaux 2020 Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 10 – Réseaux 2020

- REVEST, Clémence – Romam veni

- Revue Recueil – n°1 – Crise de l’amour de la langue ? – 1984

- Revue Recueil – n°2 – Le Natal – 1985

- Revue Recueil – n°3 – Le Soucis – 1986

- Revue Recueil – n°4/5 – Musique et littérature – 1986

- Revue Recueil – n°6 – Grammaire rhétorique – 1987

- Revue Recueil – n°7 – Le sentiment de la merveille – 1987

- Revue Recueil – n°8 – Les silences – 1988

- Revue Recueil – n°9 – 1988

- Revue Recueil – n°10 – La bêtise – 1988

- Revue Recueil – n°11 – 1989

- Revue Recueil – n°12 – Classicisme modernité – 1989

- Revue Recueil – n°13 – Documents sur la langue française – 1989

- Revue Recueil – n°14 – 1990

- Revue Recueil – n°15 – 1990

- Revue Recueil – n°16 – 1990

- Revue Recueil – n°17 – 1990

- Revue Recueil – n°18 – 1991

- Revue Recueil – n°19 – 1991

- Revue Recueil – n°20 – 1991

- Revue Recueil – n°21 – 1992

- Revue Recueil – n°22 – 1992

- Revue Recueil – n°23/24 – L’écrivain à la fin du siècle – 1992

- Revue Recueil – n°25 – 1992

- Revue Recueil – n°26 – 1993

- Revue Recueil – n°27 – Littérature et enseignement – 1993

- Revue Recueil – n°28 – septembre 1993

- Revue Recueil – n°29 – Des québécois parlent aux français – décembre 1993/janvier 1994

- Revue Recueil – n°30 – mars/mai 1994

- Revue Recueil – n°31 – Lectures d’écrivains – juin/août 1994

- Revue Recueil – n°32 – septembre/novembre 1994

- Revue Recueil – n°33 – décembre 1994/février 1995)

- REYNAUD-PALIGOT, Carole – L’école aux colonies

- RICHEPIN, Jean – Les étapes d’un réfractaire

- RIDEAU, Gaël – Une société en marche

- RITTAUD-HUTINET, Jacques – Cinéma des origines (Le)

- RIVIÈRE, Philippe et CHOULET Philippe – La bonne école : I : Institution scolaire et contenus de savoir dans la civilisation industrielle

- RIVIÈRE, Philippe et CHOULET Philippe – La bonne école : II : Institution scolaire et contenus de savoir dans la civilisation industrielle

- ROCHEFORT, Suzanne – Vies théâtrales

- RODIER, Yann – Les raisons de la haine

- ROGER, Alain (dir.) – La théorie du paysage en France (1974-1994)

- ROGER, Alain (dir.) – La théorie du paysage en France (réédition)

- ROGER, Alain et GUÉRY François (dir.) – Maîtres et protecteurs de la nature

- ROGER, Alain – Hérésies du désir

- ROGER, Alain – L’art d’aimer

- ROLLIN, Jean-François – La maison des mémorables

- ROLLIN, Jean-François – Passage de la phasèle : opus 8

- ROSSIAUD, Jacques – Lyon 1250-1550

- ROSSIGNEUX-MEHEUST, Mathilde – Vies d’hospice

- Rouen – Philippe Delerm 1987

- ROUFFIAT, Françoise – Jean Follain

- ROUL, Jehanne – Le Poème en l’honneur de Louis le Pieux d’Ermold le Noir

- ROUSSEL, Diane – Violences et passions dans le Paris de la Renaissance

- ROUSSILLON, Marine – Don Quichotte à Versailles

- RUMPALA, Yannick – Hors des décombres du monde

S

- SABATIER, Gérard – Le prince et les arts

- SACHER-MASOCH, Léopold – La pêcheuse d’âme

- SACHER-MASOCH, Méopold – La mère de Dieu

- Saint-Brieuc – Maurice Le Lannou 1986

- SALOMÉ, Karine – Vitriol

- SALOMÉ, Karine – L’ouragan homicide

- SANSOT, Pierre – Cahiers d’enfrance

- SANSOT, Pierre – La France sensible

- SANTAMARIA, Jean-Baptiste – Le secret du prince

- SARMANT, Thierry – Les demeures du Soleil

- SAUVAGEOT, Anne (dir.)

- SCHALK, Ellery – L’épée et le sang

- SCHAPIRA, Nicolas – Un professionnel des Lettres au XVIIe siècle

- SELK, Philippe – Un livre d’argile

- SELLA, Jérôme – Tenir le loup par les oreilles

- SERDECZNY, Anton – Du tabac pour le mort

- SERNA, Pierre (dir.) – La politique du rire

- SERNA, PIerre – Dictionnaire d’histoire criique des animaux

- SERNA, Pierre – La république des girouettes

- SERRE, Anne – Grande Tiqueté

- SERRE, Anne – Au secours

- SERRE, Anne – Eva Lone

- SERRE, Anne – Les gouvernantes

- SERRE, Anne – Un voyage en ballon

- SIMON-CARRERE, Anne – Chanter la Grande Guerre

- SIMONIN, Louis – La vie souterraine

- Sophie – L’île du renard polaire de To Kirsikka

- SOTTOCASA, Valérie – Les brigands et la Révolution

- SOURIAC, Pierre-Jean – Une guerre civile

- SOUVAY, François – Ciné-club

- STAMELMAN, Richard et Mary Ann CAWS (dir.) – Écrire le livre autour d’Edmond Jabès

- STENDHAL, Lettres d’amour

- STÉFAN, Jude – Dialogues avec la Soeur

- STÉFAN, Jude – Dialogues des figures

- STÉFAN, Jude – L’angliciste

- STÉFAN, Jude – L’Idiot de village

- STÉFAN, Jude – La fête de la Patronne

- STÉFAN, Jude – Le nouvelliste

- STÉFAN, Jude – Le Sillographe

- STÉFAN, Jude – Les états du corps

- STÉFAN, Jude – Oraisons funestes

- STÉFAN, Jude – Scènes dernières

- STÉFAN, Jude – Vie de Saint

- SYNOWIECKI, Jan – Paris en ses jardins

T

- TARTAKOWSKY, Danielle – Les syndicats en leurs murs

- TARTAKOWSKY, Danielle – Manifester à Paris

- TEYSSEIRE-SALLMANN, Line – Métamorphoses d’une ville

- THE LISTENER, L’art et l’État

- THILLAY, Alain – Le faubourg Saint-Antoine et ses «faux-ouvriers»

- THOMAS, Mona – Comment faire un coquelicot avec une danseuse

- THOMAS, Mona – La chronique des choses

- THOMAS, Mona – Mon vis-à-vis

- THOMAS, Mona – Ton visage d’animal

- THOMSON, Ann – L’âme des lumières

- TILLIER, Bertrand – L’artiste dans la cité

- TILLIER, Bertrand – Mérovak l’homme des cathédrales

- TILLIER, Bertrand – La Commune de Paris

- TILLIER, Bertrand – Les artistes et l’affaire Dreyfus

- TINLAND, Franck (dir.) Nouvelles sciences

- TINLAND, Franck (dir.) – Systèmes naturels systèmes artificiels

- TINLAND, Franck – Ordre biologique ordre technologique

- TITUS-CARMEL, Gérard – & Lointains

- TITUS-CARMEL, Gérard – Ici rien n’est présent

- TITUS-CARMEL, Gérard – L’ordre des jours

- TITUS-CARMEL, Gérard – Seul tenant

- TITUS-CARMEN, Gérard – Travaux de fouille et d’oubli

- Tokyo – Jean Pérol 1986

- TOMALIN, Claire – Samuel Pepys

- TOUZERY, Mireille – Payer pour le roi

- TRAVERSIER, Mélanie – Le journal d’une reine

- TRICLOT, Mathieu Le moment cybernétique

- Trieste – Franck Venaille 1985

V

- VALADE, Pauline – Le goût de la joie

- VANNIER, Gilles – Paul Verlaine

- VAN ROGGER ANDREUCCI, Christine – Max Jacob

- VASSORT, Jean – Les papiers d’un laboureur au siècle des Lumières

- VAUBAN, Sébastien Le Prestre de – Oisivetés (Les)

- Venise – Frédérick Tristan 1984

- VERGNES, Sophie – Les Frondeuses

- VERJUS, Anne et DAVIDSON Denise – Le roman conjugal

- VERLAINE, Ex-madame Paul – Mémoires de ma vie

- Versailles – Pierre-Robert Leclercq 1991

- Vichy – Denis Tillinac 1986

- VIGOUREUX, Clarisse – Parole de providence

- VIROL, Michèle – Louis XIV et Vauban

- VIROL, Michèle – Vauban

- VIROL, Michèle – Vauban (réédition)

- VO-HA, Paul -Rendre les armes

- VOELLMY, Jean – René Char

- VON NEUMANN, John – Théorie générale et logique des automates

- VÉQUAUD, Yves – Bénarès

W

- WAGNEUR, Jean-Didier / Françoise CESTOR – Les Bohèmes

- WIART, Claude (dir.) – Art et fantasme

- WILLY [Jean de Tinan], Maîtresse d’esthètes